4月18日,来自上海市进才中学高一年级“博物馆研学旅行”选修课的学生走进上海犹太难民纪念馆,开展了一堂别开生面的双师公开课。这堂课由进才中学的历史老师王程程与纪念馆专业讲解员共同授课,两位老师默契配合。通过在场馆内的沉浸式学习,同学们不仅对这段历史有了更清晰的了解,而且理解了人类命运共同体理念的深刻内涵。

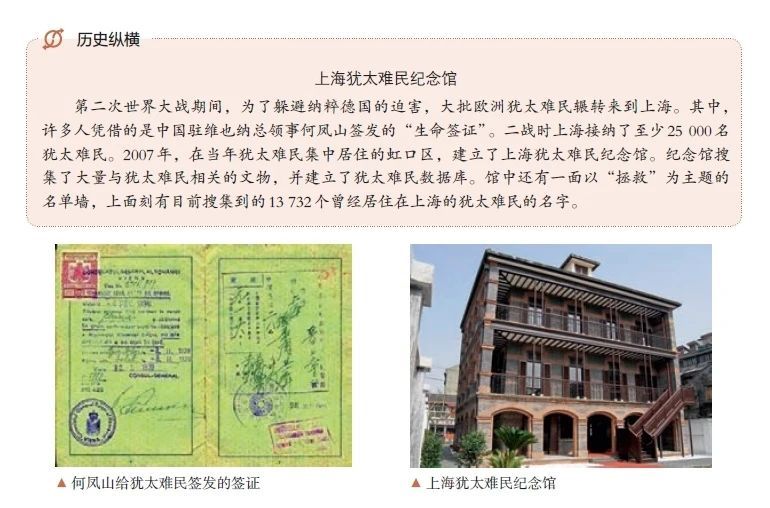

此次公开课是以人教版高中历史教材为依托,聚焦选必三《文化交流与传播》中“难民的困境与救助”主题。上海犹太难民纪念馆的介绍与部分藏品出现在教材的“历史纵横”部分,本课带领同学走进这座“课本中的博物馆”,为大家讲述二战期间中国如何以开放包容的姿态接纳犹太难民。这段历史彰显了中国人民伟大的国际主义和人道主义精神,突显了中国在世界反法西斯战争中的重要作用。

上海犹太难民纪念馆的内容出现在人教版高中历史选择性必修3《文化交流与传播》第3单元“人口迁徙、文化交融与认同”的第8课“现代社会的移民和多元文化”第二子目“难民的困境与救助”历史纵横部分。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年,二战期间上海接纳了约2万名欧洲犹太难民。上海民众和犹太难民患难相助、共克时艰,一起迎来世界反法西斯战争的胜利。我们想在这个特殊的历史节点,带领同学们一起走进这座“课本里的博物馆”,在博物馆里上一堂跨越时空的历史课,树立同学们反对战争、维护和平的意识,从藏品实物、历史建筑和历史亲历者口述回忆中理解“人类命运共同体”这一理念。

名单墙上的18578个名字让我震撼不已,这些名字不仅是历史的记录,更是对和平的呼唤。我们要做和平的守护者、文化的传播者。

这段历史在当代愈发显现出启示价值,当全球难民危机频发之际,上海往事证明人道主义从来不是空洞的口号,而是具体而微的生命互动,以极强的包容性接纳来自异国的反法西斯同胞,以宽容的同理心帮助着犹太难民,闪烁着人性的光辉。

“人类命运共同体”这一理念是由习近平主席在2013年3月提出。中国是这一理念的倡导者,上海是这一理念的先行者。二战期间,我们没有因为身处战乱而拒绝犹太难民,我们也没有因为本国物资极度匮乏而拒绝伸出援手。上海民众凭借朴素的同情心,不仅给了犹太难民安身之所,也给了他们营生的机会,更给了他们尊重,让他们由生存转向生活。这种民心相通与共情,是构建人类命运共同体的基石。

![]() 021-55133186

021-55133186![]() info@shjews.com

info@shjews.com![]() 上海市虹口区长阳路62号

上海市虹口区长阳路62号