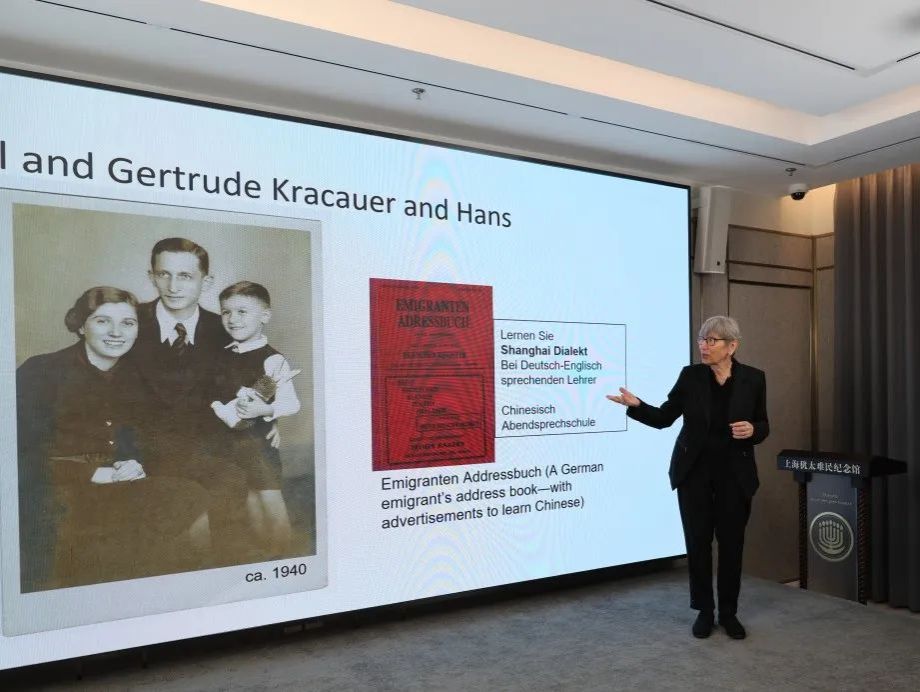

近日,纪念馆又迎来了一位原上海犹太难民后裔,她叫艾伦·卡拉考尔·哈特(Ellen Kracauer Hartig),来自美国纽约,父母在二战时期曾避难上海九年。艾伦这次来馆参观特地带来了一份精心准备的演示文稿——“曾被抹去的上海‘奇遇’”。

艾伦讲述家人避难经历

“曾被抹去的上海‘奇遇’”记述了艾伦一家的避难故事。“父母离开柏林的日子正好是我母亲28岁生日当天,他们带着我哥哥从那不勒斯乘船来上海。为了能尽快融入上海,一家人都学起了中文,母亲还学说上海话……”艾伦在纪念馆多功能厅从家人获准逃离欧洲的两份文件讲起,谈到了天性乐观的母亲笑对坎坷、父亲继续依靠制药谋生、哥哥调皮捣蛋但成绩优秀。

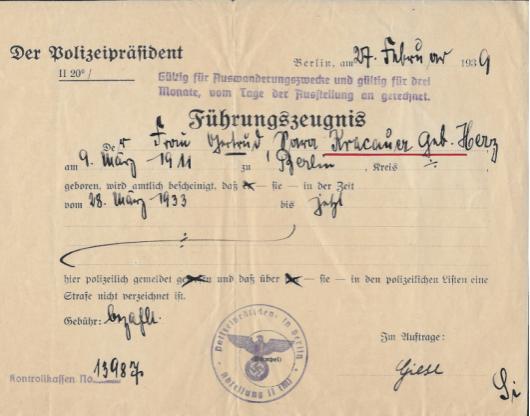

克拉考尔一家珍藏的史料

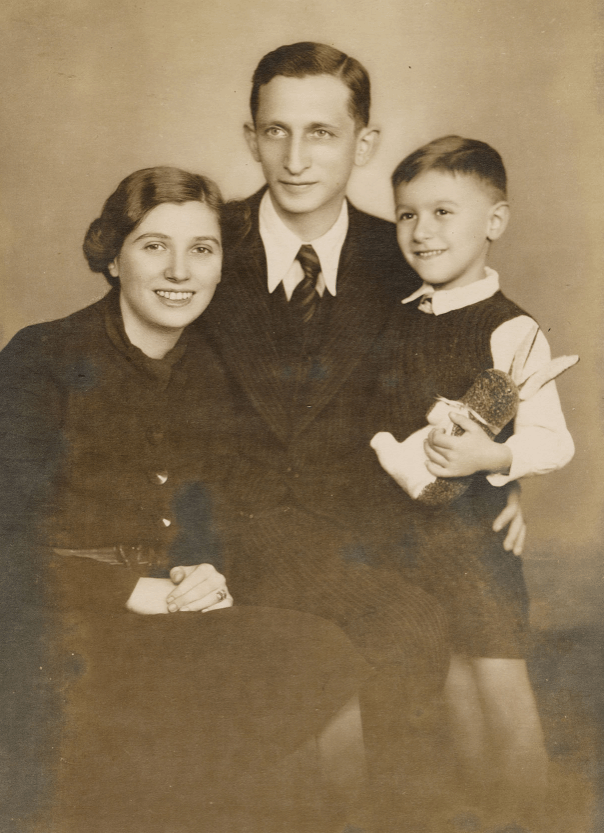

克拉考尔一家三口在上海的合照

艾伦说,家人战后移居美国,自己也是在美国出生长大。她从小就听父母讲避难上海的故事,但对这段历史并不真正了解。2019年,艾伦参观了纪念馆在纽约布鲁克林图书馆举办的“犹太难民与上海”展览。自此之后,她开始有心收集整理资料,多次在图书馆分享家人的“上海奇遇”,对来访上海的愿望也愈发强烈。

艾伦在纪念馆参观时看到了丰富的史料藏品、写满幸存者名字的名单墙,她激动地说“对上海的感激之情又多了一分”。其间,艾伦还巧遇了两位来自墨西哥的观众,对方得知艾伦的身份后,特地停下脚步与她攀谈,这一聊就是半个小时。谈话结束后,他们连声说这是参观中的“意外收获”。

艾伦在展厅内参观

艾伦与偶遇的墨西哥观众合影

保罗·克拉考尔(Paul Kracauer)和格特鲁德·克拉考尔(Gertrude Kracauer)均为德国犹太人,两人于1933年结为夫妻。保罗原本是一名药剂师,并且经营着一家药店。随着德国反犹主义不断升级,1936年,保罗的药店被迫关闭。1939年3月9日,夫妻俩带着儿子汉斯(Hans)乘坐火车逃离柏林,后在那不勒斯搭乘日本邮轮照国丸号(Terukuni Maru)来到上海,住在法租界。

克拉考尔夫妇婚礼现场

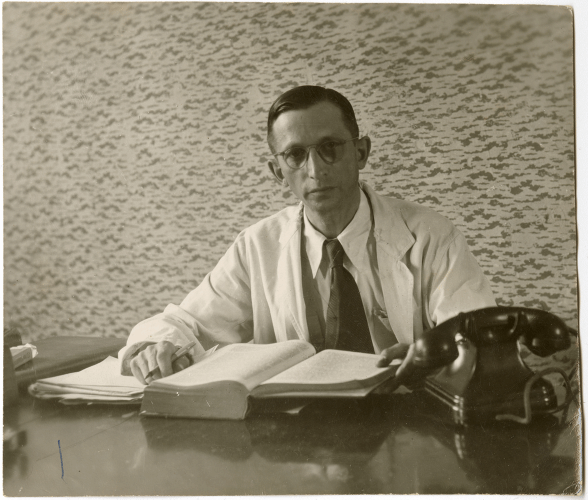

早在离开德国前,保罗就订制了一台新型制药机器托运至上海,希望可以依靠老本行养家糊口。到上海后,他便找到一位生意搭档,在上海公馆马路(Rue Du Consulat,今金陵东路)合开了一家名为“Ekra Pharmaceutical Works”的制药坊,格特鲁德担任销售。药品起初卖给欧洲犹太难民中的医生,后来逐渐打响了名气,顾客群体扩展至俄罗斯犹太医生、外国诊所和中国西医诊所。

保罗在上海的工作照

1942年,家中降生了新成员女儿露丝(Ruth)。这其中还有一段故事,当时怀孕的格特鲁德和保罗一起去看电影《乱世佳人》,谁料电影还没看完,格特鲁德突然感觉要临盆生产了,于是直接从电影院赶去医院。

1943年,保罗不得已把制药坊搬入限定居住区内的华德路(今长阳路),一家人则住在制药坊仓库。因为儿童出入限定居住区相对容易,所以儿子汉斯承担了不少药品配送工作。

1945年,二战结束。格特鲁德在回忆录中写道:“作为胜利的标志,街道上装饰着高高的甘蔗杆,它们被巧妙地捆绑在一起。那一年,我们的犹太新年提前到来。礼拜结束后,我走在回家的路上,感觉平静之余还充满着希望,因为我相信很快就能和纽约的家人团聚了。”

然而克拉考尔一家与亲属团聚却遇到了诸多波折。1947年,一家人在联合国善后救济总署的项目中登记在册,却未获得前往美国的机会。1948年,好不容易等到入境美国的文件,却碰到美国船员罢工无法搭船。眼看着通关文件快要过期,保罗只得求助美犹联合分配委员会,最终顺利乘坐飞机离开上海前往美国。

![]() 021-55133186

021-55133186![]() info@shjews.com

info@shjews.com![]() 上海市虹口区长阳路62号

上海市虹口区长阳路62号