“我永远不会忘记上海这个家。” 11月5日,原上海犹太难民莉莉·弗利斯(Lilli Fliess)女士在三位子女的陪伴下重回上海虹口,在这个“曾经的家园”重拾珍贵记忆。弗利斯1939年随父母来沪避难,当时年仅十岁。1948年,她离开上海,定居以色列。2001年,她曾回到上海。这次是她时隔23年后的再次归来,也是与纪念馆的首次相遇。

上图:弗利斯10岁时与父母在上海的合影

下图:弗利斯和子女在舟山路长阳路路口

弗利斯女士今年95岁高龄,但她依然精神矍铄,身子十分硬朗。她走访了位于虹口的旧居,与上海犹太难民纪念馆工作人员讲述二战时逃离德国以及在上海生活的经历,参观纪念馆基本陈列,在名单墙上寻找家人、朋友姓名……前后历时五个小时,始终坚持不坐轮椅,而是选择用自己的双脚去丈量这片曾经生活过的热土。

寻找虹口曾经的住所

弗利斯与子女重访上海的家

弗利斯儿时曾居住在虹口区唐山路保定路,但由于城市更新,如今这片区域的老宅子大多或拆除、或封闭。幸运的是,弗利斯“曾经的家”所在的弄堂还保留着,虽然这里的样貌和原来早已不尽相同,但对弗利斯来说,80多年前的画面却依然清晰——

1939年11月初,弗利斯和父母几经辗转,终于告别了拥挤的难民中心,找到了一处独立的房子,但房子的简陋程度却超乎想象。这里冬冷夏热,碰到刮风下雨更不好受,屋顶漏水使得整个房间都湿漉漉的。尽管如此,他们心中仍充满感激,因为当时能住进这样的砖砌房,对犹太难民来说非常珍贵。之后,他们逐渐适应了这里的生活,弗利斯说,小时候在弄堂里和小伙伴一起唱歌跳舞,度过了一段快乐时光。上世纪四十年代,房子被日本占领当局征用,弗利斯一家不得不被迫搬离。

离开弄堂前,弗利斯和如今居住在此的居民挥手道别,仿佛是对过去岁月的告别。

上海避难经历娓娓道来

弗利斯分享上海生活经历

2021年,一部名为《最后的庇护所——流亡上海的回忆》的纪录片首次在纪念馆播出。影片中,弗利斯和另一位原上海犹太难民讲述了沉重的历史。这次,纪念馆工作人员有幸现场聆听弗利斯分享在沪生活经历。

弗利斯说,“水晶之夜”之后大家都在寻找逃离德国的方法,有一天,父亲跑去旅行社,一位员工说有“两大一小”去上海的船票,问父亲有没有准备好护照、什么时候可以出发。当时是上午十点,父亲看了看手表说,下午两三点就能走,“我们就这样来到了上海”。

“在上海生活的日子尽管艰苦,但和当时的欧洲相比简直是‘天堂’,上海是我们的庇护所,我们在这里找到了安全和希望。”弗利斯说,战争同样给中国人带来了巨大的苦难,他们的生活陷入困境,但是他们还是坚强地生活、劳作。

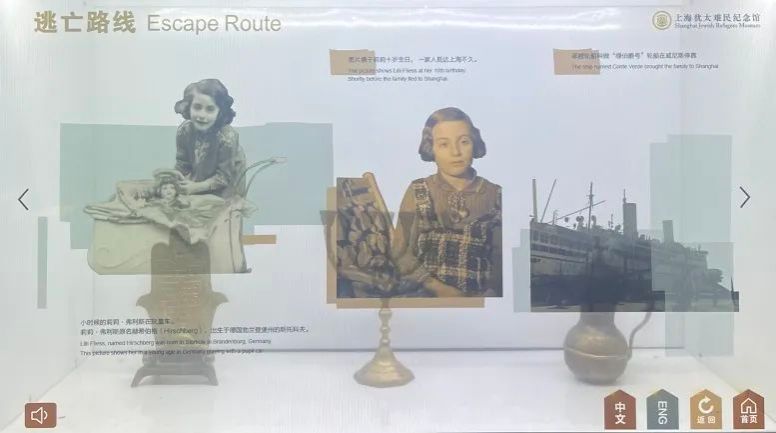

在展厅看到自己的故事

弗利斯看到了10岁的自己

走进纪念馆展厅,弗利斯看到展柜中陈列的护照、船票、身份证明、皮箱等展品,思绪一下子被拉回上世纪三四十年代,万千记忆涌上心头。“我们坐的就是‘绿伯爵’号。”弗利斯指着互动展板回忆说,他们一家三口买的是一等舱船票,船上的餐饮很出色,装饰很高雅。一个转身,弗利斯瞬间停住了脚步,眼中闪烁着惊喜,一块电子屏上赫然显示着——“Lilli Fliess:逃离德国的困难”,这是她自己的故事。这块展板可以手动翻页,生动展现了弗利斯一家避难上海的故事。

展厅内陈列的关于弗利斯一家的避难故事

弗利斯激动地浏览着屏幕上的图片和文字,并向家人和工作人员一一介绍一家三口的照片、曾经住过的房子、睡过的床铺……最后,她和三个子女在展板前与10岁的“小弗利斯”合影留念,定格下这一穿越时空的奇妙瞬间。

弗利斯一家和馆长在展板前合影

在嘉道理学校的沉浸式场景前,弗利斯的目光又被一张旧照片吸引,“这是体育老师Leo Meyer和同学Lita。”弗利斯曾在嘉道理学校就读,至今她还能记得教授的课程,包括语法、历史、地理、数学以及充满乐趣的唱跳课程。

在名单墙上找寻家人朋友的名字

在长长的上海犹太难民名单墙上,镌刻着18578个原犹太难民的名字。弗利斯首先在密密麻麻的名字中成功找到了自己曾经的姓名——Lilli Hirschberg,随后她继续在名单墙前来回踱步,眼睛不停搜寻。当陆续找到家人、老师、朋友的姓名时,这位九十多岁老人的脸上露出了笑容。岁月流逝,但那些珍贵的记忆和经历,依然被铭记。

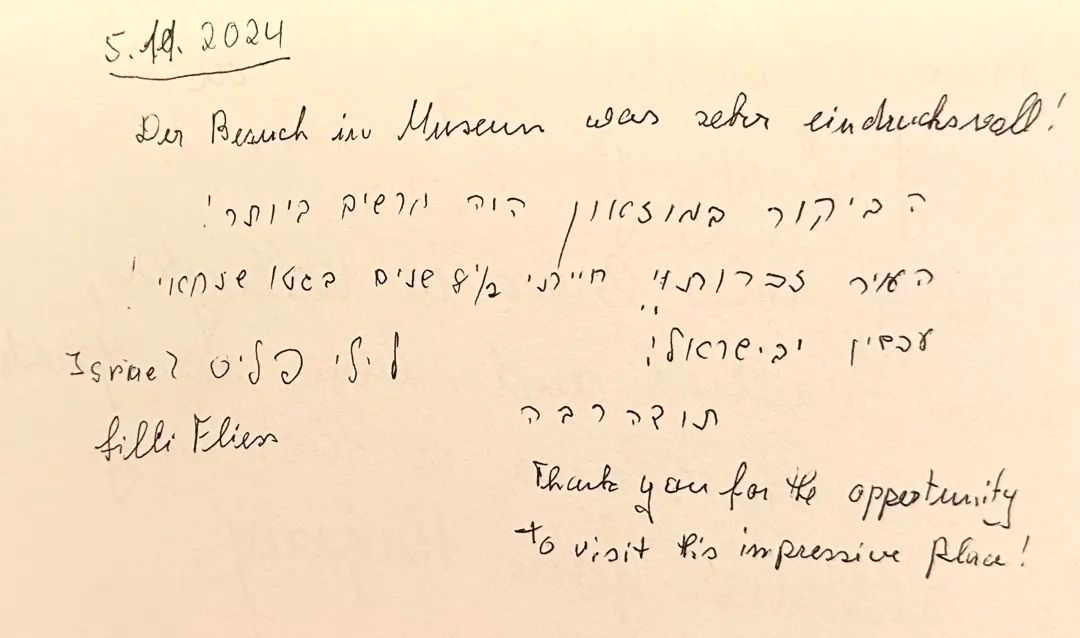

用三种语言写下心声

弗利斯在留言本上写下感言

在参观尾声,弗利斯再次向陈俭馆长表达了对上海的感激之情,“很幸运当时能来到上海,这座城市拯救了我们的性命,我永远不会忘记上海这个家。” 弗利斯说。她的家人表示,回家后会仔细搜寻留存的史料,并将它们捐赠给纪念馆,为记录这段历史贡献一份力量。

最后,弗利斯在留言本上用希伯来语、德语、英语留下深情感言——

我曾经在上海生活了八年半之久,后来我搬去了以色列居住。这次参观上海犹太难民纪念馆的经历让我深受震撼。非常感谢今天能有这样一个机会,让我回到上海,回到虹口的旧居,并参观这样一个令人印象深刻的地方。

弗利斯一家避难上海的故事

莉莉·弗利斯(Lilli Fliess)1929年生于德国。1939年夏,随父母从柏林出发,后在意大利搭船逃亡上海。来上海后,一家人先被安排在虹口的难民中心居住,一个月后在大连路租了间小房间,可好景不长,房子被日本人没收了,后又搬到保定路唐山路路口居住。

尽管暂时安顿下来,但仍然面临生计问题,父亲一开始找不到赚钱的渠道,只好在家干家务,母亲则在公共租界的一家成衣店铺干活。读书学习也必不可少,弗利斯一开始没有上学,靠父母在家教她英语和算术。来沪第二年,她开始在嘉道理学校读书。此外,父母从小就培养弗利斯缝纫手艺,认为她有这方面的天分,所以从学校毕业后,她选择给一个裁缝当学徒。

有一天,母亲下班回家后高烧不退,被救护车送去医院。弗利斯记得,母亲临走前深深亲吻了她,可谁想这竟是她最后一次见到母亲。一周后,父亲告诉她母亲患伤寒去世了。这一消息对他们家打击很大,父亲精神崩溃一直不停流泪,她则完全不能接受。

在上海,弗利斯也收获了幸福,她在这里结识了后来的丈夫。1948年,两人与弗利斯的父亲先回到柏林,后移民以色列。弗利斯共育有三个子女,如今儿女、孙辈、重孙辈四世同堂生活在以色列。

![]() 021-55133186

021-55133186![]() info@shjews.com

info@shjews.com![]() 上海市虹口区长阳路62号

上海市虹口区长阳路62号