近日,Gail Loebl带着孙女从纽约来到上海,专程参观纪念馆并和我们聊起父亲80多年前在上海的避难生活。

Gail(右)和孙女在名单墙前留影

Siegfried Loebl,1932年出生于德国柏林,他的父母Gustav和Dora经营着一家裁缝店,家里还有一个弟弟。一家人生活得幸福和美,直到“水晶之夜”来临,一切都变了。据Siegfried后来回忆, “‘水晶之夜’纳粹政府派来的消防人员,不是为了扑灭犹太人商店的火,而是为了让火势不要蔓延到其他非犹太人的商店”。

1940年,Siegfried一家逃来上海避难,他们先走陆路,一路换了好几趟火车,到了中国大连后,再乘船抵达上海。

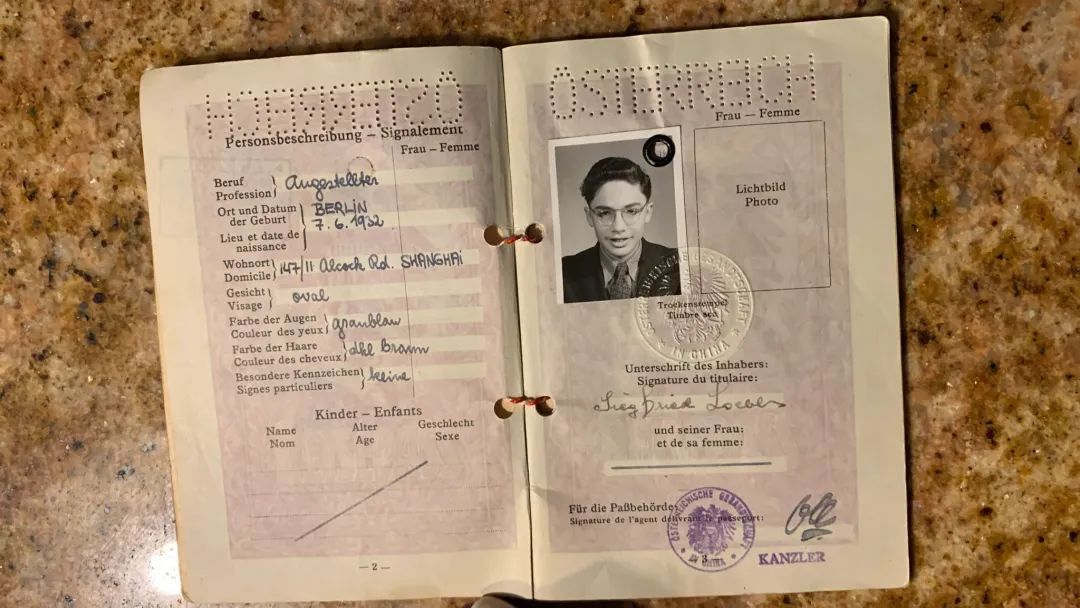

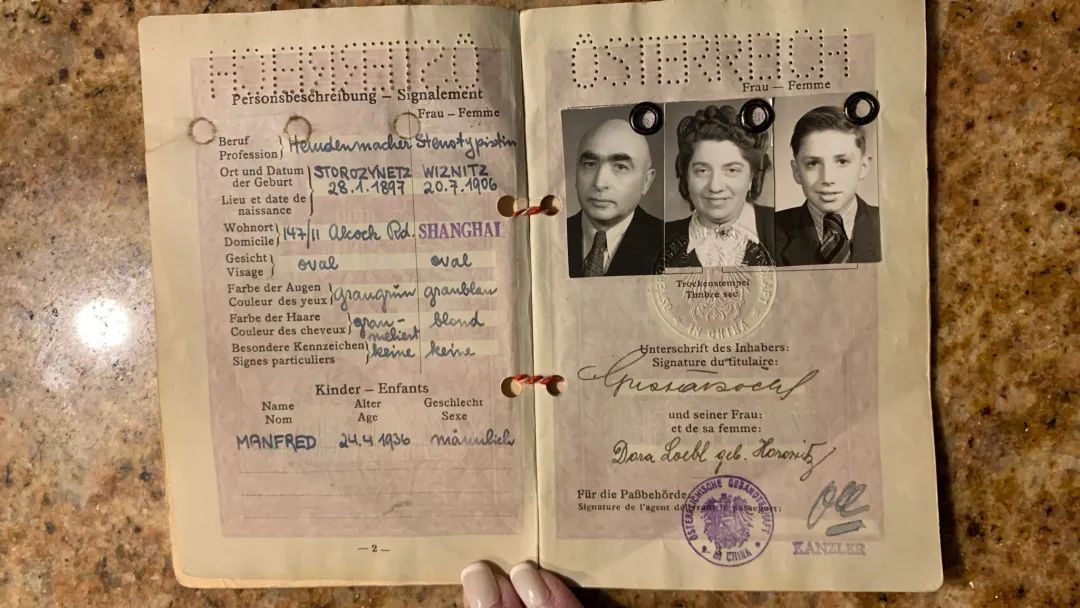

Siegfried一家的出行证件

到达上海后,Siegfried一家得到了救援组织美犹联合分配委员会(简称JDC)的帮助,暂时在公平路安顿了下来,几个月后又搬到了百老汇路(今大名路)。在上海生活的岁月里,Siegfried的父亲靠着老手艺开了家裁缝店谋生,Siegfried在嘉道理学校、密尔经学院接受教育。

Siegfried(一排左二)和密尔经学院同学的合影

1943年,日本占领当局建立无国籍难民限定居住区,要求无国籍难民必须在三个月内搬入。恰巧此时,Siegfried患了重病,根本无法下床走路,无奈之下,母亲只好去申请延期。“他们(日本人)同意延期,但是掌掴了我的母亲。”Siegfried后来回忆说,“父母后来四处找医生为我治病,总算治好了。”

战后,Siegfried还与家人经历了一次分离。他们一家四口原计划前往美国,但美国移民政策有配额要求,所以,1949年2月,Siegfried只好先只身一人坐船前往美国。几个月后,他们一家人才在纽约重逢。Siegfried在上海结识了不少好友,其中包括同样来自德国的青年Robert Knopp、Norbert Seiden,战后大家各奔东西,但巧的是,他们后来又在纽约重逢了。

在纪念馆参观过程中,Gail在名单墙上找到了所有家人的名字,就连父亲好友的名字也找到了。Gail说,在自己小时候,父亲经常说起在上海避难的经历,“他一提到上海就停不下来,甚至觉得自己比在美出生长大的华人更像中国人”。

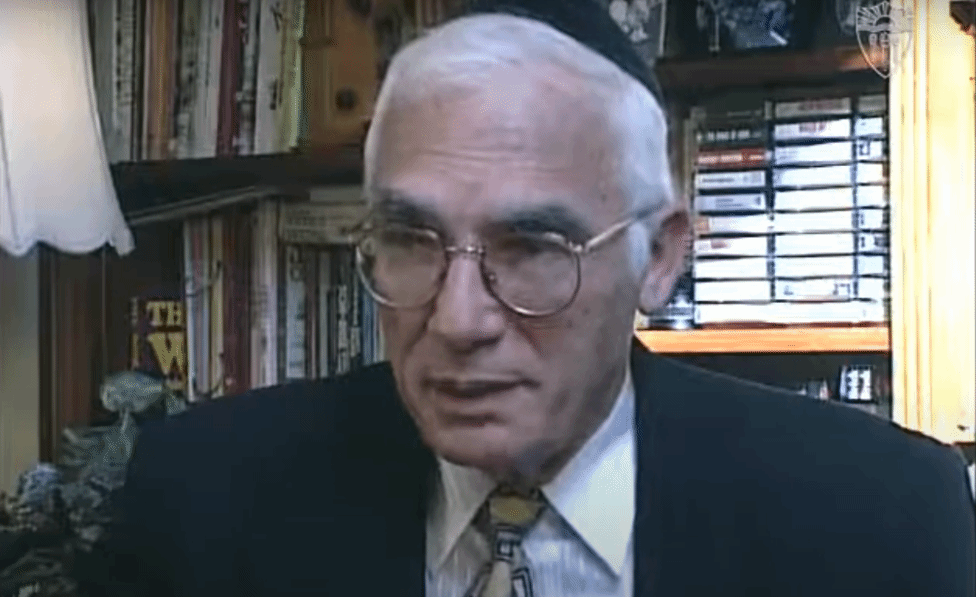

1998年,Siegfried曾在美国导演史蒂夫·斯皮尔伯格建立的南加州大学大屠杀基金会所拍摄的纪录片中接受采访,讲述自己避难上海的故事。

Siegfried接受采访的画面

![]() 021-55133186

021-55133186![]() info@shjews.com

info@shjews.com![]() 上海市虹口区长阳路62号

上海市虹口区长阳路62号